2009/10/28

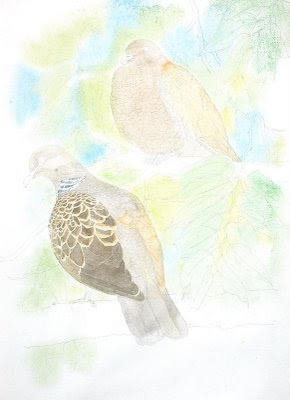

黑枕藍鶲

以前曾經看到一本野鳥攝影集,介紹拍攝台灣的鳥類。書中圖片無論色澤、動作、焦距….,用唯美的攝影技巧,將一種在自然界中神出鬼沒的野鳥,形容為「藍色精靈」。精美的圖片,無不吸引了許多讚嘆的眼光,看到的人都不禁要問:「這是什麼鳥啊?」、「台灣有這麼美麗的鳥兒嗎?」

把「黑枕藍鶲」形容為「藍色精靈」迨無不可,不過,如果我們在野外實境裡,看到這種行為鬼鬼祟祟的野鳥,很難將牠比作是「精靈」,還要怪攝影者何苦多情,濫用精巧的器材,騙取了我們凡夫俗子的眼光。攝影作品常常包藏謊言,何況那只是1/250秒的時間切片,離真實的永恆,還差了一段很長的距離。

我第一次看見黑枕藍鶲是在一座土地廟後面。當時正打算拍攝荔枝園裡的一隻黑冠麻鷺。茂密的荔枝樹下陰森又晦暗,我躲在架設好的偽裝布幕裡,好整以暇等待野鳥出現。有一群不解風情的小彎嘴畫眉,常常在我前面的荔枝樹上呼朋引伴,招搖作弄。我發現,每當小彎嘴畫眉聒噪出沒的時候,總會看到一隻藍色小鳥迅速飛到樹上,幾次跳躍之後,又飛快的消失在黑暗的樹林裡。黑冠麻鷺不肯現蹤,但是畫眉老是不請自來,而伴隨而來的藍色小鳥,也總是驚鴻一瞥屢試不爽,只是時間、光線、速度和距離都不足以拍攝。當時,剛剛學習認識野鳥,用肉眼觀察,看到這樣美麗色澤的鳥兒,真是驚為天上之物。

鶲科鳥類是有名的飛蟲捕手,牠們常常站在定點樹枝上守候,看見飛在空中的細小昆蟲,利用精湛的飛行技術,飛去來時,獵物已經落入口中。牠們覓食領域在低海拔陰暗的密林裡,暗藍色羽毛是牠們最好的保護色,出現在光線明亮的地方,羽毛才會呈現亮麗的色彩。而黑枕藍鶲生性保守、隱密,深知有著一身美艷的羽毛,必然招致不幸,情非得已絕不會暴露在陽光下。所以,當我們在濃密樹林裡,在自然的條件下看到黑枕藍鶲,必然是身著一襲黑裳,行動像鬼魅一樣的黑鳥,那樣的光線是無法攝影的。

然而,為什麼小彎嘴畫眉會引來黑枕藍鶲呢?經過幾次觀察之後,我發現黑枕藍鶲每次亮麗登場,在明亮處曝光,其實都是為了捕捉獵物。原來這是原生鳥類之間「覓食團體」的現象。小彎嘴畫眉和黑枕藍鶲都是台灣特有亞種,長久生活在同一個自然環境裡,平面的覓食領域重疊,早已演化磨合出共生互利的生存方式。小彎嘴畫眉體型較大,常常五、六隻集體出巡,在濃密的樹林底層尋找蟲、蛾食物。粗心又笨拙的動作,常常驚擾附近小型昆蟲,惹得牠們四處飛竄。飛向高層的昆蟲,因為暴露身影,終於成為黑枕藍鶲獵捕的目標。所以,每當小彎嘴畫眉集體出巡的時候,隱身在黑暗中的黑枕藍鶲知道機會來了,飛到明亮處,在畫眉落腳的地方快速轉一圈必有獲。

黑枕藍鶲築巢還有一項特殊本領,牠們先收集細葉、芒草和苔蘚當作巢材,然後飛到樹林、草叢間尋找蜘蛛網,並以身體衝撞蛛絲,回巢御下當作巢材的黏合劑,漏斗狀的鳥巢常吊掛在垂懸的藤蔓之間,外表間雜著白色的蜘蛛絲。

我曾經在一間廟宇裡面,看見一隻黑枕藍鶲不停繞著殿堂裡的穹頂飛行。原來斗拱雕刻之間有許多蜘蛛絲。收集巢材順便清潔神明的居所,也符合互利共生的自然法則。今年四月間,有果農朋友發現黑枕藍鶲在一個黑暗樹林下築巢,地點十分隱密。通知我過去拍照的時候,藍色的鳥蛋棄置一地,已經鳥去巢空了。黑枕藍鶲捍衛隱私權的決心十分堅定。

2009/10/19

紅嘴黑鵯

紅嘴黑鵯一襲黑衣,只有一雙腳和一張嘴是彩度對比的鮮紅色,在一般普鳥當中,算是比較引人注意的鳥類,也是在布農族原民文化中負有神格角色的鳥類。

剛開始認識紅嘴黑鵯是在初中的時候。十三、四歲正是頑皮好動的年齡,何況我又是「放牛班」的學生,上課時間,經常三五成群蹺課到後山的桑椹園玩耍。有一次,在山上一棵相思樹發現一個新鮮的鳥巢。每一個鄉下孩子,大約都有過掏鳥巢;偷鳥蛋的經驗。鄉野最常見的鳥巢種類,不外是一堆亂草圍成球狀的「黑嘴鵯仔」,和精緻編織成碗杯狀的「青笛仔」。當時,高高掛在頭頂上的則是一個廣口淺盆狀,一種從未見過的鳥窩造型,引起了我對新鳥巢的好奇,究竟是什麼樣的野鳥會編織這樣的鳥窩呢?我們連續觀察了幾天,確定那個鳥巢是屬於附近一對紅嘴黑鵯所有,而且窩裡正在哺育小鳥。因為我的身手矯健,大家公推我爬上樹去抓鳥。

焦急又憤怒的紅嘴黑鵯親鳥們,在一旁聲嘶力竭的又叫又跳。我不顧一切爬上樹梢靠近巢位,看見了四隻頂著大紅嘴唇的雛鳥窩在一起,狀甚安逸。小傢伙眼睛都尚未睜開,對於即將覆巢的危機,絲毫沒有戒心。看著這些無助的小東西,聽著親鳥的哀鳴聲,再頑劣的小孩也不忍強下毒手。我藉口小鳥尚未開眼取之無用,於是說服了同伴,等小鳥長大一點再來。

隔了幾天,禁不住同伴催促,又來到相思樹下。鳥窩依舊高掛樹梢,奇怪的是四週寂靜無聲,不再有親鳥警戒的聲音。爬上樹一看,窩裡空空如也,早已鳥去巢空。我們判斷紅嘴黑鵯並非離巢而是棄巢。野鳥認為鳥巢是最不安全的地方,通常會慎選築巢的位置,一旦鳥巢受到威脅,牠們寧為玉碎,不為瓦全,會啄破鳥卵,咬死雛鳥再另築新巢。那次事件,也促成了我對鳥巢的認識和反省。

紅嘴黑鵯雜食性,生長在台灣的自然環境裡,野果子、昆蟲取之不盡。若說台灣是野鳥樂園,那麼紅嘴黑鵯就是野鳥中的豐衣足食者。牠們通常小群體活動,不過每農曆過年前後,會有群聚的行為。我曾經見過一整棵楓香樹上,停上了五十多隻的紅嘴黑鵯。或許也和麻雀一樣,在年終來個嘉年華會,趁機混群、交誼、擇偶、配對。曾有鳥類研究者無意中告訴我,鵯科鳥類和人類的關係密切。他說:「只要有人類開墾、居住的地方,才會有紅嘴黑鵯。」想想確實沒錯,鵯科鳥類十分常見,然而常見的地方果然都是菜園、果園、公園、次生林…等,有人類活動的地方。這或許可以解釋烏頭翁族群,在台灣地理分布上的迷思吧。

2009/10/09

鸕鷀

為了編寫一本有關鸕鷀的繪本,讓我回想起第一次去金門拍攝野鳥的經歷。那時候,金門剛剛解除戰地政務不久,戰地煙硝味未散,有關匪諜、水鬼、地雷的傳聞,令人餘悸猶存。當地人提出警告,不要在荒郊野外隨處亂闖,而且略帶恐嚇的說:最近常常有無名火延燒,暗示著還有破壞份子潛伏,伺機擾亂民心。也有傳聞偏僻的地點,還留下未清除的地雷,不久前還有外國人因此喪命。無奈這些人煙罕至的恐怖地區,都是拍攝野鳥必須涉足的地方。

我每天眼看著鸕鷀群集在慈湖最裡面的角落,游泳、潛水、曬太陽或高高站在木麻黃樹上,距離總是在長鏡頭不足的遠處消遙活動,讓人望眼欲穿,卻又不敢越雷池一步靠近拍攝。柿子挑軟的吃,我們選擇人口活動比較頻繁的地方下手,先在浯江口和附近的公園裡拍攝蒼翡翠、黑頭翡翠和鵲雊,可是最終還是回到了鸕鷀聚集的慈湖。千里迢迢的野鳥攝影任務,不可能缺少鸕鷀。

我和同伴兩人,選定了前進鸕鷀大本營的作戰方式。從環湖公路的某處切入湖岸,再藉著湖岸樹林下濃密灌木叢當做掩護。湖岸都是人工造林地,種植許多溼地松,因為許久沒有管理,松林下雜草叢生,加上橫倒枯木縱橫交錯,松針鋪在雜草和枯樹枝上,我們要穿越的其實都是被松針架空的地面。必須像野戰部隊一樣匍匐前進。一想到作戰就想起地雷,每前進一步都是心驚膽戰的。我也想到無名火事件,在公路旁松針密佈的地方,只要有人亂丟煙蒂,加上海風助燃,很容易就會引起火災。那匪諜和破壞份子或許都是被妄加罪名的無辜者吧!

我們每接近目標一步,就趕緊將長鏡頭上架,先拍攝現在所見的棲地環境,生怕下一步會發生什麼狀況,然後收起鏡頭,繼續在松針落葉覆蓋下爬行前進。終於到了可以攝影的臨界距離,我們各自找好了適當的位置,架設攝影裝備,一舉一動都要格外小心,萬一驚動了眼尖的鸕鷀,就要前功盡棄了。

正要開始拍攝的時候,忽然從空氣中飄來煙燒味並夾雜著草灰,不知什麼原因,一把無名火從背後悄悄掩至。還在遲疑之間,火光突然猛烈,濃煙瞬間密佈,畢剝聲大作。在風勢助長之下火勢快速漫燒過來,而我們正好處於火口的下風處。時間只容許我們倉皇收拾器具,火舌已經迫在燃眉了。此時此刻,顧不得暴露行跡,直向鸕鷀棲地的方向逃命,不料也因此陷入了絕境。因為我們奔逃的方向,正好是一個半島形的沙洲,右邊是湖;左側是溝渠,前面是水域;後方是火海。

鸕鷀們受到驚嚇,群體向空中亂飛。風聲、鳥聲漫天價響;濃煙、灰燼,好像人間煉獄。因為不能讓昂貴的器材泡水,退路或許是唯一的選擇。我們包好頭、臉,拉緊拉鍊,揮舞腳架開路,硬著頭皮衡向迎面而來的火勢。幸好火線之後只是灰燼,而我們也落得灰頭土臉十分狼狽。

鸕鷀在湖面上空盤飛,看到兩個不速之客侵入棲地,以為我們是縱火的元凶。從空中擺開轟炸的隊形,一隻隻,一排排從頭頂上低空飛掠,翅膀劃破空氣發出「咻—咻」的聲音不絕於耳。而我們也只好站在焦黑的湖畔上,接受這群黑色大軍的憤怒和示威。

2009/03/11

山鷸

好幾年前,我在中海拔山區的農場裡,朋友彎刀告訴我,在通脫木樹林附近有一隻山鷸出沒。山鷸是隱密性很高過境鳥,很少有觀察記錄和攝影。在台灣出現的行跡和生態行為,幾乎不為人知。我也很想一睹山鷸的廬山真面目。那時候,天將近晚,待我去樹林下守候時,卻是驚鴻一瞥,山鷸只神龍見首不見尾。第二天回到台北,卻聽彎刀來電,說了一個離奇的故事。彎刀一大早出去通脫樹林巡視,發現一隻山鷸的屍體,體溫猶存身上卻沒有任何外傷,只是從嘴裡露出一大截蚯蚓。據彎刀推測:農場裡有許多大蚯蚓,體長約三、四十公分,夜晚鑽出地面活動,而山鷸以為美食大啖之。豈料,鳥類沒有咀嚼的能力,又粗又長的蚯蚓截之不斷,吞服困難又吐不出來終於噎死了。不為路旁餓莩反而是撐飽死的,倒也真是個鳥為食亡。此後再也沒有山鷸的任何資訊了。只是留下一個謎團:難道山鷸是利用晚上出來尋找食物,是夜行性鳥類嗎?

今年年初,我在另一處農場尋找拍攝貓頭鷹的可能,一直到深夜而無所獲。正要回到宿營地點,看見許多灰褐色的中型鷸科鳥類,在馬路兩旁的落葉堆上覓食。牠們仗恃著夜晚和身上有不錯的保護色花紋,當人車經過時,常常不為所動。在山麓道路旁出現的鷸鳥莫非山鷸?但,為何成群在夜間出現呢?我想起了那一隻曾在夜間撐飽死的山鷸,或許山鷸都是在晚上活動,以致牠們的習性才會如此神秘又諱莫如深。我在夜深人靜的山路上來回觀察,數度嚐試失敗,費了許多功夫終於掌握了可以拍攝山鷸的方法。一直到凌晨,雖然只拍得數幀勉強的作品,經驗卻是彌足珍貴的。

原是屬於貓頭鷹的夜晚,卻意外得到了山鷸的收獲。野外發生的自然事件,讓人置身其中總是無法預期,無非這就是自然的道理。

蘭嶼角鴞

大約晚上七點用過了晚餐以後,騎上租來的機車,帶著所有夜間攝影的裝備,出發尋找蘭嶼角鴞。計畫中只有兩天一宿的蘭嶼行程,若是今夜沒能拍攝角鴞,那麼所攜帶的裝備,都將成為往後行程中沈重的累贅。

永興牧場位於野銀部落附近,從紅頭部落騎機車,必需繞過東南部半島。入夜以後,路上人跡杳然,我冒著海風沿環島公路疾馳,越過了幾處巉岩隘口,在遠離村落的山麓下,從小路切入這一座廢棄農場。殘破的教堂附近有幾株高大的麵包樹,應該是角鴞喜歡停棲的環境。當時月黑風高,幾乎伸手不見五指,只有白色十字架矗立在殘破的教堂頂端,氣氛陰森寂然令人毛骨悚然。為了不虛此行,也只好硬著頭皮,在教堂前面架好了設備,恐懼中耐心等待。

全世界的文化社會裡,都認為貓頭鷹是一種不祥的鳥兒,主要是因為牠們的行跡隱密,來去無聲無息又多半在夜間出沒,發出一種恆古孤寂卻又無可奈何的聲音,不論聽到了或看見了,都難免叫人毛骨悚然。歐美人認為貓頭鷹是死神的使者,聽到了「Who-Who-」的聲音,總以為死神在召喚:「誰?誰是下一個?」。蘭嶼的達悟人也認為角鴞是「不祥之鳥」,因為牠們總是夜晚在墳地附近出沒。

恐怖的氣氛中傳來角鴞特有的叫聲,在附近此起彼落相互呼應。只是害羞的角鴞們都不願意停在可以讓我拍攝的樹枝上。用手電筒尋找,偶爾看到了白色的身影,從眼睛反射出兩道懾人的白光,還來不及對焦取景,角鴞就像鬼魅一樣消失了。折騰許久畢竟無功,只好收拾裝備回去了。

民宿的主人知道我老遠去找尋角鴞,卻笑著說:「我們家後面就有許多角鴞。」我不相信達悟人的村落裡容得下不吉祥的「凶鳥」,因此半信半疑的再度整裝出發。就在住宿附近,晦暗的路燈下,角鴞站在椰子樹葉上好奇的對著我們觀望。只有短短的半個鐘頭,我到蘭嶼的心願已了,蘭嶼角鴞可愛的模樣盡收鏡頭裡,這也是我第一次如此近距離觀察一隻貓頭鷹。

2008/08/17

虎鶇

「所有野鳥當中,虎鶇的肉最好吃!」在山區小村一家餐廳用餐,老板是當地野鳥學會的資深會員,說出了長年賞鳥、愛鳥的心得。當他知道我們是來攝影野鳥時,顯得有點尷尬。以「捕鳥、吃鳥」為初衷加入鳥會,其實也沒有什麼可恥的,總比說為了「保護鳥類、保護環境」而賞鳥、愛鳥,來得誠懇又直接了當。

虎鶇雖有虎名卻一點也不凶猛可怕,牠們一身羽衣由黃、白、黑點組成虎紋一樣的迷彩保護色。雖然披著虎皮,但是個性溫馴安靜,行為膽小又謹慎。候鳥季節出沒在中海拔山區的森林邊緣,在落葉堆裡尋找食物。看到有人靠近了,先一步悄悄飛上樹枝,稍微觀望一下繞個圈,不久又回到原地。有一次在一個松林步道上發現幾隻虎鶇,想要靠近拍攝卻絕無可能。不過如果開車趨前,然後探頭出來拍攝,虎鶇無視於龐大的車體和引擎聲音,竟然可以在車門下近距離攝影。可見在虎鶇眼中,「人」的形像一定比「虎」還要可怕。

虎鶇的眼睛特別大,眼神溫柔,嘴先端有銳利的彎鉤,想必在林下樹葉堆裡翻找蚯蚓、昆蟲,用來挖掘、切割食物時相當好用的工具。

2008/08/05

白腹鶇

每次打開畫室的落地門走出頂樓外面,總會和一隻突如其來的白腹鶇撞個正著,人和鳥都各自嚇了一跳。白腹鶇飛走了,下一次待我開門外出,又是重蹈覆轍。白腹鶇是候鳥,和其他鶇科鳥類一樣害羞又安安靜靜。秋冬之際只知道牠們就在近左的樹林間,偶爾發出含蓄的輕聲細語,但是這麼莽撞的接觸方式還真是奇遇。

因為去年颱風過後,我家頂樓堆積了許多殘枝敗葉,白腹鶇可能是來翻找食物的。不過,為什麼每次都選擇在我開門外出的時候,和我不期而遇呢?

後來,我又注意到不只是開門外出,有時候關門進入室內,白腹鶇也會飛來站在門外的女牆上對著落地門張望。這樣的際遇,對於尋鳥者可說是大好機會,繪圖、攝影樣樣方便,只是心中總有一個迷團,白腹鶇必是有所為而來,但究竟所為何來?真是耐人尋味。

工作室的落地門有點扭曲變形,角落的地方不能緊閉密合。我找來一小塊橡膠輪胎皮當作墊片。從此每當開、關門的時候,金屬與橡膠磨擦,發出「ㄗ-」的聲音,這個聲音,剛好和白腹鶇的叫聲雷同。藏身在附近樹林裡的白腹鶇聽到了,以為是同伴呼喚,趕緊飛來探個究竟。不料每次都被一個開門出來的人嚇了一跳。

後來,橡膠墊片磨破了,我改用別的材質替換,不再發出類似的叫聲,之後再也看不見白腹鶇出現在頂樓上了。不過,我知道每年秋冬季節,必有一隻孤獨的白腹鶇藏身在社區附近,隨時側著頭聆聽聲音,一心想找尋另一隻神秘的同伴。

2008/08/04

斑點鶇

斑點鶇一直是可遇而不可求的候鳥。記得第一次在關渡平原,從遠處看到有斑點鶇在收割後的農田裡出沒。於是不顧一切困難,扛起所有攝鳥裝備,深入雜草叢裡,在一堆枯木旁邊找到了順光的位置,開始架設裝備和偽裝帳棚。一切打點完畢以後,從外面看感覺還是不夠隱密,於是利用當地的雜草和枯木,再做一層覆蓋,務必讓斑點鶇來時不具任何戒心。布置好了也是灰頭土臉加上一身泥土,好像躲在防空洞裡一樣,憑藉小孔向外窺視。自以為應該是天衣無縫了,就等待目標鳥飛來正前方讓我拍攝。

不料我在人家田地裡的一舉一動,都被看在農人的眼裡,他不瞭解為什麼在他的田裡,來了一個人又千方百計的將自己埋在草葉堆裡。正是螳螂捕蟬,黃雀在後,在我坐定了準備就緒的時候,農夫終於忍不住,拿著鋤頭出現在隱蔽物後面,大聲呼喚,說:「喂!裡面的人在幹什麼!」。這時候,我知道今天一切辛苦都白費了。什麼理由要替鳥仔照相?拍攝野鳥須要動用如此「浩大」的工程嗎?怎麼解釋都不會有人相信。

隔了多年以後,在金山海邊公園無意間拍攝了斑點鶇。一隻受到驚擾的鶇鳥從地面飛起,寒風中停在枯枝上觀望。光影配合得恰到好處,不須要偽裝也不用多費唇舌,只稍輕鬆的按下快門。

2008/08/02

紫嘯鶇

紫嘯鶇是我的惡鄰居。每天清晨約三點鐘,打著尖銳刺耳的嘯聲自遠而近。十年如一日不但擾人清夢而且將我的頂樓環境當作牠家的廚房餐廳,不但翻箱倒櫃,從養魚的水缸裡揪出大肚魚、蓋斑鬥魚,還面露凶光一付目中無人的樣子。紫嘯鶇原是伴水而生的,喜歡清澈溪流的環境。我們住的社區原有一條小溪,是紫嘯鶇固定每天巡弋的路線。因為溪溝妨礙了居民的交通,被加蓋封起來了。紫嘯鶇仍然在巷弄間穿梭,牠們改變了原來的習性,在公寓的花台、後院、頂樓間尋尋覓覓。鄰居們只知道有一隻「黑鳥」像鬼魅一樣,行為舉止詭異,動作機警誇張。殊不知紫嘯鶇是台灣特有種鳥類,是我們侵犯了這些「黑鳥」生存的空間。

很早以前就打算畫紫嘯鶇,遲遲沒有動筆總是覺得太容易了。牠們擁有全部鶇鳥的特徵,單一藍紫色,感覺畫起來缺乏挑戰性「沒有意思」。直到開始上彩的時候,才發覺藍紫色在紫嘯鶇羽毛上,呈現出來細微的變化,並非想像中那麼容易表達。藍色、紫色、灰色、黑色,在光、影效果之下各有巧妙,各異其趣,常常顧慮細節卻又忽略了大局,失敗了又重新描圖;灰心了又不得不重拾畫筆,也再一次畫得灰頭土臉。最後一次鐵了心,將失敗的作品拾回桌上,塗塗抹抹;修修改改,勉強還算是可以接受的滿意。

2008/07/27

黃尾鴝

幾年以前,關渡平原一直是攝鳥者練功必至的重鎮,因為那裡總有人在固定的地方,放置鳥類愛吃的食餌。其中,黃尾鴝算是比較熱門的餵食野鳥,牠們的忠誠度很高,只要看到有人靠近餵食地點,就會飛過來尋找食物。攝影者在牠出沒的環境裡,花樣百出的善加布置,各種攝影裝置紛紛出籠。每天都有吃不完的飼料食物,眾多野鳥們方便獲取食物,樂得擺出千姿萬態讓人拍照。於是野鳥攝影作品到處流傳,一張比一張精彩美妙。攝影者評比討論的話題,多半是相機速度和拿捏時機,於銳利度、鮮艷度也會斤斤計較。至於拍攝的是什麼鳥並不十分重要,只知道是羽毛鮮艷美麗的稀有候鳥。劉鳥也是因為有這樣的機會和攝影環境之下,才得以認識和拍攝黃尾鴝,也不得不感謝關渡的老先生,他是餵食野鳥的始作俑者。

此後,在七星山的冷水坑、陽明山、中橫、和中部平原也都曾經見過黃尾鴝的蹤跡,只是看見的多半是雄鳥,可能是雄鳥羽毛鮮艷,比較引人注目,而雌鳥樸實的粧扮,就算看到了,也以為只是像麻雀那種,屬於不以為鳥之鳥。

鉛色水鶇

圓球球,胖嘟嘟的鶇科小鳥看起來都非常具有喜感。由於身體渾圓,小頭,短尾,又總是抬頭挺胸,一雙像是插著兩根牙籤的細腳,活像是卡通裡的寶貝造型。

圓球球,胖嘟嘟的鶇科小鳥看起來都非常具有喜感。由於身體渾圓,小頭,短尾,又總是抬頭挺胸,一雙像是插著兩根牙籤的細腳,活像是卡通裡的寶貝造型。鉛色水鶇喜歡在冷涼的溪流裡生活,牠們各自截取一段河域宣示據為己有。除了捕食、繁殖以外,為了維護自己的領域,同類間以彼此互相驅趕追逐為樂事。尤其是在繁殖季節的時候,雄鳥東追西趕,成天固守著雌鳥,防止覬覦者的野心。

溪流水域上方樹木倒懸,巨石嵯峨,沒有寬廣的飛翔空間,賴以捕食飛蟲為食的野鳥,不需要具備長途飛翔能力,卻要有媲美昆蟲的飛行技巧,精準、靈活一撲即能中的。水中露頭的岩石或是枯木樹枝,多半成為鉛色水鶇駐足據點,像這樣狹小的「點」不足以讓牠們行走移動,所以鉛色水鶇的腳只能停或站,確實就像插著肉丸子的牙籤一樣,只能支撐身體,不便行走、抓、攫。

鉛色水鶇雌雄不同羽色,雄鳥藍灰色,在陽光下呈現鮮艷的實石藍色,又不時擺弄炫耀磚紅色的尾巴。雌鳥灰色有水珠一樣的小白斑點,尾上覆羽則是大白斑點,搖擺的時候,像是發出一閃一閃的白色信號。

談到溪流野鳥的生態,常常讓我想起完整、自足、協和,一個自然環境的烏托邦。水域是生命所必需的環境,共飲一條河水的生物就會形成共命團體。在有人類的共命團體裡,常常為了己身利益強取豪奪、污染破壞,不但自食惡果也干擾了其他生物的生存權。然而溪流野鳥們利用溪谷環境維生,只是各取所需互不侵犯。雖然不見繁榮興旺;也沒有進步與方便,只有自然與和平,卻能夠長長久久永保安逸。

2008/07/25

小剪尾

高山溪谷裡來了四個手持長鏡頭的攝鳥人,其中兩位是野鳥攝影的大師前輩,另外兩個則是菜鳥級的生手。兩位大師憑著自己的經驗和地位,各自選定溪谷的一隅,架好攝影裝備,好整以暇坐定了守候野鳥。我們兩個沒有野外經驗的菜鳥,只好當個騎牆主義者,在兩強之間附勢游離著。忽然甲大師發現有了目標,一隻黑白相間的可愛小鳥,沿著溪谷一步一啄,慢慢的靠近來。甲大師趕緊連聲呼喚大伙兒過來一起拍照。因為在野外守候野鳥攝影,遇到好的機會並不多,見獵心喜原是人類的天性,無私者也樂得將好機會和大家一起分享。我們兩個菜鳥趕緊移到甲大師旁邊,同時也招呼了乙大師,並為他預留攝影的位置。可是那位乙大師卻不鳥不睬,一付「那有什麼了不起!」的表情,讓我覺得十分不可理喻。

溪澗裡的小剪尾愈來愈近,尖頭、尖嘴,體態像個小圓球,對比鮮明的黑白顏色,在溪谷環境裡發揮了保護作用。牠無視於三支望眼欲穿的大砲,忙著在水線上翻開落葉尋找小蟲食物,一直來到無法對焦的眼前,讓我們三個虎視眈眈的攝影者大飽眼福直呼過癮。我抽空留意乙大師在做什麼,一臉悻悻然又裝出不屑一顧的樣子。

堪稱有志一同的人,從事著單純的攝影工作,竟然也讓人與人之間複雜的情愫,在自然野地,高山溪谷裡發酵。原來,一個人自擁著「大師」地位,眼中是容不下另一個也叫「大師」的人。當甲大師呼喚的時候,菜鳥們可以趨之若騖,可是乙大師如果也跟著屈就過來,豈不是和我們菜鳥們一般見識,自毀「大師」級的地位了嗎?原來,野鳥攝影不止是攝鳥影而已,也是攝心機、攝名利、攝地位……啊!果然,兩位大師從此各懷鬼胎,在攝影路上志同而道不合,各自分道揚鑣。始作俑者只是一隻外表黑白分明;動作玲瓏巧妙;內心又毫無機算的小剪尾。

2008/06/23

金背鳩

週末朋友邀約去草山公園拍攝藍鵲。曾經僻靜的公園變得絮亂無章,車水馬龍、人聲雜沓。泡茶睡覺的、打球跳舞的、買吃賣喝的,現在又來了一群逐鳥攝鳥的人,手持各式各樣的攝影鏡頭,守候等待著藍鵲回巢準備大顯身手。我注意到兩隻金背鳩停在楓香樹上,俯視地面尋找遊客掉落的食物,隨時準備伺機而動,無視於往來遊園的人。

金背鳩是鳩鴿科野鳥中體型較大的種類,在低、中海拔山林裡棲息,能見度屬於中等。可能是因為體型大,腳趾短,無力攀附鉤抓,所以習慣停棲在較粗的樹枝上,時而縮著頭鼓著胸部;時而伸長脖子好奇張望。這時候,眾望所歸的藍鵲拖著長長的尾巴,塗抹著艷色口紅,穿著紅襪,戴著黑帽,和著嘎嘎聲千嬌百媚的出現了,立刻成為眾矢之的。牠們叼著掠奪回來的食物,眼光略帶邪惡。一會兒驅趕樹鵲和松鼠;一會兒下池塘洗澡;這裡飛飛,那裡跳跳,就像是粗俗綜藝節目的主持人一樣招引觀眾注目。

反觀池塘另一邊角落的金背鳩,溫文淑儒雅衣冠樸實,全身不帶一點招搖的氣息,一付馴和圓融心寬體胖的造型,知道的人說那只是「斑甲」鮮少有人聞問。

金背鳩利用乏人聞問的優點,同樣目中無人的飛下公園地面,以臃腫肥腴的體態一步一啄,不足,又顧而之他。

2008/06/02

紅鳩

我捕鳥的方法和設計陷阱的技術日益精進,昨晚設下的套索陷阱,今天一早就捕獲了一隻紅鳩。捕鳥和攝鳥一樣,都必需對獵取對象的習性、動作詳加研究,只不過紅鳩並非我的目的,真正想要捕捉的卻是泰國八哥。不過,「無魚蝦也好」,可憐的紅鳩腳上著了套索,並沒有特別掙扎,表情有些無奈的安祥。我必需加快動作,拍照、繫腳環、詳細紀錄各部細微的結構和特徵,然後稍加安撫以後放回自然。

「手中一隻鳥;勝過樹上二隻鳥」,野鳥攝影存在許多盲點,野地觀察也不能讓細部地方纖毫畢露,若不是親手檢視一隻活生生的野鳥,生態繪畫也就無法求真求實。紅鳩的體型比家鴿小,表情舉止看起來十分祥和溫柔。和一般鳩鴿科鳥類一樣,鼻孔蓋隆起,飛羽發達,腳脛短而粗壯。此外頭臉部羽毛柔細綿密覆蓋,沒有眉線和過眼線。紅鳩雄鳥身體羽毛呈褚紅色,雌鳥灰白色,頸部都掛著黑色項圈羽毛。因為足短身體較大,細碎步走在地上幾乎看不到腳。

放走了紅鳩以後,我再度整理捕鳥套索,撒下誘餌飼料。八哥們站在附近天線上冷眼旁觀,不時發出「嘎嘎」聲,好像嘲笑著說:「別鬧了,我們不會上當的!」

2008/06/01

頭烏線

聽說中部山區有一個新的攝鳥主題可以拍攝頭烏線。想像那是在一個小小山溝旁,十幾管長鏡頭和巨大的三角架環繞四週,焦點全都集中在一根形怪異的枯木上,可以容身的角落擠,滿了來自四面八方頭角崢嶸的攝鳥專家。鳥兒跳上枯木,相機快門聲像是機槍掃射一樣不絕於耳;鳥兒走了,專家們趕緊趁著空檔搬風卡位。若是鳥兒還不出現,專家們就開始互相吹噓自己相機的性能和豐富的攝鳥經歷。劉鳥缺乏人際關係,攝鳥的裝備簡陋,心裡想著:「到了現場一定也搶不到可以立足拍攝的位置。」頭烏線固然十分誘惑,還是打消了前去湊熱鬧的念頭。

就在我家後山公園裡,林木蔭蔭流水潺潺。在這個溼熱的季節,公園裡的植物鬱鬱蔥蔥。小溪溝兩旁岩石上鋪滿青苔,蕨類和水鴨腳海棠更是油油綠綠。水塘裡蜻蜓、豆娘紛紛爬出水面羽化,石牆碟爭相在溼地上汲水。這幾天氣候陰晴不定,我總是趁著雷陣雨來襲之前的上午,選個陰暗的角落等待拍攝紫嘯鶇,閒時畫寫一棵山黃麻或附近的昆蟲、植物。

山溝暗處忽然傳來清脆的鳥叫聲,起初以為只是斯文豪氏赤蛙的聲音不以為意,冷不防一隻像麻雀一樣的小鳥,從山坡上姑婆芋叢中飛出來,就停在前方落葉覆蓋的石桌上。野鳥頭頂兩道烏黑線斑,那不就是頭烏線嗎?這真是上天恩賜的良機,趕緊轉移鏡頭對準同樣感到驚惶失措的小鳥。這時候,一片山黃麻的黃葉翩然飄落,不偏不倚掉在頭烏線身上,將這隻驚惶失措的野鳥嚇得花容失色,立刻竄進幽暗深處。

頭烏線的數量並不稀少,卻是畫眉科鳥類中最神秘的野鳥之一。寧願隱藏在山溝水流陰暗處,絕少在陽光下拋頭露臉。好像希臘神話裡的回音女神一樣,只在深谷山洞裡發聲回音卻羞以見人。

頭烏線拍攝曝光1/60秒僅得一張,吉光片羽真可說是畢生所擁有的奇妙經驗。

2008/05/06

綠繡眼愛洗澡

最近我頂樓的野鳥十分興旺,可能是已經進入了野鳥繁殖季節,而我又恢復了每天餵食的習慣。曾經有一天,麻雀、斑頸鳩、八哥、紅嘴黑鵯、白頭翁、綠繡眼同時出現在僅容旋馬的平臺上。其中,綠繡眼雖然常見於公寓週邊環境,但是在頂樓上卻是稀客。牠們的個頭最小,三五成群出現時,和其他野鳥幾乎沒有互動關聯,既不和其他鳥類爭食;也缺乏野鳥社會的默契。動作迅速敏捷,自顧自的在花草叢間穿梭活動。我很好奇,綠繡眼飛來總是在杜鵑或槭樹上打滾,看起來不像是為吃;也不是為住,究竟所為何來?

觀察了幾天,我先確定了時間,約莫都是在太陽剛落山頭,開始迴光的時候,附近野鳥不約而同的群集頂樓。我躲在最角落的盆景後面,用偽裝布全身遮蓋。先是麻雀一隻接著一隻飛來,有帶著雛鳥出來覓食的;有尋找食物回去餵食的,嘰嘰喳喳非常喧鬧。接著一對白頭翁也來湊熱鬧,不停的嘎嘎聲好像是警戒又像是興奮不已的聲音。紅嘴黑鵯警戒心較強,只停在天線上向下張望,賊頭賊腦的八哥早就識破我偷窺的技倆,在遠處發出不肖的聲音。綠繡眼最後才出現,牠們從樹林裡像子彈也似的飛來,只輕輕「ㄗ」的一聲,開始在叢樹的葉子鑽來鑽去並不時拍著翅膀。一棵樹穿過一棵,其中一隻停在我眼前才30公分的樹枝上梳理潮溼的羽毛,之後又再一次撲向杜鵑葉片上打滾。我恍然大悟,原來我每天傍晚在頂樓上撤一把鳥飼料,放一些水果,並為盆景澆水。花樹的葉片上承接許多水滴,綠繡眼不吃小米,也不愛水果,牠們知道樹葉上有水珠,是來洗澡的。兩隻小不點浴後相約飛向葡萄藤上依偎在一起休息。不久又有一小群大約五隻綠繡眼,也是同樣行為如法炮製。

第二天,我這個盡心的主人為牠們準備了一個浴缸。用一個盛水的玻璃淺盤放在花盆上。可是小鳥並不領情,牠們不食嗟來之食,還是寧願相信「天然」的最好。

2008/04/24

黑鳥八哥

畫白鷺鷥的時候曾經說過,羽毛純白的鳥兒畫在白紙上,幾乎沒有著墨的餘地。想要表現羽毛的質感和鳥體的渾圓,只要稍加顏色,畫上去就「白」不起來了。這兩天試畫八哥,全身漆黑的羽毛同樣困難上色。

畫論上「墨分五色」,或許在水墨畫中墨色足以況之,但是用生態繪畫的觀點,被形容為黑色的鳥兒卻不能只用黑色來描寫。理論上,黑色是所有顏色的總和,當光線投射在鳥兒身上,光譜色彩全部被羽毛吸收了,無法反映色彩,所以鳥體才呈現黑色。問題是,黑色羽毛表面多半光滑容易反光,陽光下,大部分色光被吸收,只有極微量的色彩被反射了。從不同的角度看,總會散發出不同的色光,甚至會有金屬表面亮光的質感,這些色光是顏料畫不出來的。畫大卷尾、小卷尾、帝雉的時候,都面臨了同樣的困境,經過多方揣摩別人的作品,嚐試失敗了好幾次,終於有了比較具體的方法。

畫一身烏黑的泰國八哥可說是戰戰兢兢,怕畫得太黑又怕畫不出那絲絲深沉的亮光,畫完了一隻才驚覺到忽略了泰國八哥飛羽上具有白斑的特徵,算是又多了一幀失敗的野鳥生態畫。

2008/04/23

山紅頭

若說山紅頭是畫眉科家族的成員確實有點難以置信。一般以為畫眉鳥都是中等體型,動作笨拙,行動猬瑣的野鳥。山紅頭體型看起來像是鶯亞科鳥類一樣嬌小玲瓏,除此之外,善鳴叫、翅膀圓短不善飛行,喜歡在濃密的叢草裡穿梭跳躍,畫眉科鳥類的特性,山紅頭都具備了。

山紅頭雖稱普遍野鳥,但是想要觀察仍然十分困難。他們具有畫眉科鳥類喜歡躲躲藏藏的個性,出沒的地方又是雜草叢生或藤蔓交織的環境,偶一探頭倏地又溜進草叢裡。拍攝時不得已祭出鳥音播放,方圓附近立刻有了回應,不多時草叢深處發出「戚戚嚓嚓」的聲響,幾隻頂著紅頭的小東西,焦噪的出現在音響裝置旁邊,和擴音器相互呼應,久久不肯離去。

山紅頭雖然身材嬌小,但是趾爪卻顯得粗壯有力,可能在草枝間穿梭跳躍時必須有的裝備,這也是畫眉科鳥類的重要的特徵之一。

此外也有人說畫眉科鳥類的尾羽必有橫紋。的確大型的畫眉鳥的尾羽都隱約可見淡淡的橫紋,但是山紅頭不論從什麼角度都看不出來。繪圖的時候沒有標本可以參考但也不敢妄造,只好用忽略的方式帶過了。

2008/04/20

斑文鳥

同屬於文鳥科的斑文鳥和也麻雀一樣,是愛鳥者眼中「不以為鳥之鳥」。來到關渡平原賞鳥的人,攜帶著精良的望遠鏡,窮視力之極致,習慣將眼光放在遙遠的保護區裡,尋找那些受到優渥保護的珍稀野鳥。就在附近稻田上滿天飛舞的麻雀,和眼前草叢裡的斑文鳥反而視而不見。自以為高貴的人類,認為這些都是庶民性格的粗俗野鳥,總是不屑一顧。

野外斑文鳥雖然並不稀有,平時只是十來隻成群,隱藏在禾草叢中咀嚼籽實,輕聲細語行為猥猥瑣瑣,既保守安靜或只是輕聲細語。

我對野鳥發生興趣,進而企圖做一些觀察記錄的過程中,斑文鳥一直是被當作麻雀行為的「對照組」。斑文鳥體型和麻雀相似,食性也相同,麻雀與人親近並不忌諱人類咄咄相逼的文明生活。然而斑文鳥則寧願在人類生活週邊,在田野郊區和我們保持著若即若離的關係。麻雀可能因為數量多、為害作物、聲音吵雜會惹人嫌惡。然而斑文鳥飛行在良田阡陌之外;啄食著殘禾稗穗之實,既不會對人類有益;也不為患眾生。兩種野鳥在自然環境中並不會爭奪領域和食物,各自發展生存空間。

值得注意的是:同一環境中斑文鳥野外的數量雖不見減少,但是也沒有顯著增加。然而親近人類的麻雀,竟然在「人為迫害嚴重的環境」中優勢成長,成為最普遍的野鳥。

野外斑文鳥雖然並不稀有,平時只是十來隻成群,隱藏在禾草叢中咀嚼籽實,輕聲細語行為猥猥瑣瑣,既保守安靜或只是輕聲細語。

我對野鳥發生興趣,進而企圖做一些觀察記錄的過程中,斑文鳥一直是被當作麻雀行為的「對照組」。斑文鳥體型和麻雀相似,食性也相同,麻雀與人親近並不忌諱人類咄咄相逼的文明生活。然而斑文鳥則寧願在人類生活週邊,在田野郊區和我們保持著若即若離的關係。麻雀可能因為數量多、為害作物、聲音吵雜會惹人嫌惡。然而斑文鳥飛行在良田阡陌之外;啄食著殘禾稗穗之實,既不會對人類有益;也不為患眾生。兩種野鳥在自然環境中並不會爭奪領域和食物,各自發展生存空間。

值得注意的是:同一環境中斑文鳥野外的數量雖不見減少,但是也沒有顯著增加。然而親近人類的麻雀,竟然在「人為迫害嚴重的環境」中優勢成長,成為最普遍的野鳥。

2008/04/13

青背山雀

中海拔山區的山雀科野鳥,常常小群出沒在闊葉林間,行為比紅頭山雀稍為端莊一些,是台灣特有亞種。

繪製野鳥生態畫的過程中,我常常以J.F. Lansdowne 當作我學習模仿的榜樣。看著他的畫冊,揣摩畫家是怎麼樣經營一隻野鳥的生態畫作,如何運筆、設色?用什麼紙張、顏料?種種技巧都透過畫冊與畫家在時空裡交流。每次完成一幅作品的時候,總是會沾沾竊喜的翻開畫冊比對一下:有進步了沒有?畫得比大師更好了嗎?再一次審視大師的作品以後,又不禁要長吁短嘆:為什麼別人可以畫得這麼好!為什麼已經盡心盡力了仍然還差人家一大截?是工具還是功夫的問題?是對野鳥的知識不足?

青背山雀是我最近一次的作品,也算是比較滿意又完整的畫作。不過和大師作品相比,仍然無法望其背頂。看來除了多寫、多畫、多看之外,一定還缺少著什麼條件。

繪製野鳥生態畫的過程中,我常常以J.F. Lansdowne 當作我學習模仿的榜樣。看著他的畫冊,揣摩畫家是怎麼樣經營一隻野鳥的生態畫作,如何運筆、設色?用什麼紙張、顏料?種種技巧都透過畫冊與畫家在時空裡交流。每次完成一幅作品的時候,總是會沾沾竊喜的翻開畫冊比對一下:有進步了沒有?畫得比大師更好了嗎?再一次審視大師的作品以後,又不禁要長吁短嘆:為什麼別人可以畫得這麼好!為什麼已經盡心盡力了仍然還差人家一大截?是工具還是功夫的問題?是對野鳥的知識不足?

青背山雀是我最近一次的作品,也算是比較滿意又完整的畫作。不過和大師作品相比,仍然無法望其背頂。看來除了多寫、多畫、多看之外,一定還缺少著什麼條件。

2008/04/06

黃小鷺

國隆指引之下在彰濱地區一處廢棄的池塘角落裡,有一隻黃小鷺固定出沒在黃槿樹下。我將攝影器材架設在車內耐心等候。池塘長滿了鮮綠色的水苔,水面上鋪著五顏六色的落葉,和著黃昏的光線相互輝映。池塘已經失去了作為養殖魚塭的功能,可是在亞熱帶陽光、空氣和水的滋養下,荒廢的水域立刻恢復生機,生命生態再度繁華環境。不久,一隻膽大妄為的鷺鳥緩緩從從陰暗的樹葉下走出來。我第一次在近距離觀賞黃小鷺,牠比我想像中還要嬌小。

國隆指引之下在彰濱地區一處廢棄的池塘角落裡,有一隻黃小鷺固定出沒在黃槿樹下。我將攝影器材架設在車內耐心等候。池塘長滿了鮮綠色的水苔,水面上鋪著五顏六色的落葉,和著黃昏的光線相互輝映。池塘已經失去了作為養殖魚塭的功能,可是在亞熱帶陽光、空氣和水的滋養下,荒廢的水域立刻恢復生機,生命生態再度繁華環境。不久,一隻膽大妄為的鷺鳥緩緩從從陰暗的樹葉下走出來。我第一次在近距離觀賞黃小鷺,牠比我想像中還要嬌小。黃小鷺是出來捕魚的,牠戰危危卻又熟練的沿著樹枝走到末端,在最接近水面的位置,聚精會神凝視著水面下的動靜(無視於我的存在)。慢慢的傾斜身體,頭首部利嘴牽引著脖子,向前方愈伸愈長。拉長的身軀就像一根上了彈簧的利茅一樣。這時候黃小鷺似乎相中了標的,羽毛向上豎起,嘴尖漸漸逼近水面,空氣凝結了,神經緊繃了,好像箭在弦上一觸即發的樣子。或許是先機已失,或許還要等待最佳時機,黃小鷺並沒有發動攻擊,卻也沒有縮回原來站立的姿勢,仍然維持著水平倒立,隨時準備蓄勢待發。以這種臨界的姿勢,在水面上靜止凍結了許久,讓我有機會觀察瞭解黃小鷺特殊的身體構造和獨門的捕魚特技。

黃小鷺身體兩頭尖尖呈梭子狀。頭尖、嘴尖固然是為了擬態,當然也為了方便打獵。牠們以捕捉水中生物為食,忍耐和隱藏是特有的生存之道。黃小鷺不懂得制敵機先,擅長以不變應萬變。通常有危險敵害靠近來,牠們不會攻擊也不會驚慌逃跑,只慢慢的仰起頭,嘴先朝上,然後一動也不動。黃小鷺相信自己會隱身,來者多半無害而且粗心大意。只要克制不動,身上演化的欺敵機制總會發揮保護功能,讓敵人看不見自己。

站著不動固然簡單,可是,要維持身體水平向前,又要保持靜止的平衡,就不是普通功夫了。黃小鷺的趾爪強而有力,不僅站得、抓得、也可以當作鉤、拉的工具,調整支點平衡重心引體向前。黃小鷺的體型纖細,腿脛部卻比一般鷺科鳥類比例上顯得粗壯。我也注意到趾爪的先端有瘤狀物,別於其他鷺鳥,可能就是為了便於在樹枝上鉤、抓使力作用。

一般鳥類的雙眼長在臉頰兩側,是為了方便眼觀四方,但是當牠們正視前方的時候,兩眼視覺的交集偏向遠處,看近前方反而模糊不清。對於需要精準打獵的鳥類是一大障礙。於是獵食性的猛禽多半雙眼朝正前方演化,例如鴟鴞科的貓頭鷹,乾脆像善獵的貓一樣,將雙眼長在正前方。鷺科鳥類也需要「瞄準」近前的獵物,眼睛雖然長在兩側,仔細觀察,眼窩內側深陷;外側突出,使視角趨向前方,聚焦就更容易了。黃小鷺「看」著獵物的時候,利用嘴先端的黑點當作瞄準的「準星」,將視覺的演化設計發揮得淋漓盡致。

水面上的黃小鷺冷不防向下衝刺,嘴尖在水面上只輕輕一點。剎那間身體平衡頓失,差一點翻落水池裡。趕緊用強力的腳趾,硬將身體「扯」回來。黃小鷺鋌而走險又苦心等候,如此大費周章而混身解數,花上半天的時間,嘴尖上只多了一條小小的大肚魚。然而我在攝影或野鳥觀察上卻大有斬獲。

2008/04/04

黃頭鷺

剛開始學習認識野鳥的時候,光是辨識鷺鳥的種類就是一門高深的學問。想要從一隻隻體型相似的白色大鳥當中區別大白鷺、中白鷺、小白鷺、唐白鷺、黃頭鷺、岩鷺…,大白鷺體型大一點;小白鷺體型小一點,嘴喙、腳脛的顏色撲朔迷離,冬羽、夏羽,成鳥、亞成鳥外型變化多端….,真是足以讓入門的新手感到心灰意冷,難怪以前的人一以貫之,統統都叫作「白鷺鷥」算了。

夏候鳥黃頭鷺在一堆白鳥中算是比較有「特色」的鷺鳥,夏天一頭橘紅色的羽毛和背部好像披著簑衣一樣的飾羽,喜歡成群在較乾旱的短草地上活動。也喜歡和水牛為伍,站在牛背上悠遊於田野上裡。秋季的時候,從北到南聚積成眾準備遷徙。在墾丁龍鸞潭附近,常常可以看到大群黃頭鷺款款南行蔚成大觀。

去年夏天,我到宜蘭冬山鄉拍攝筒鳥。荒蕪的河谷階地上雜草叢生,一群黃頭鷺每天沿著草地漫遊,總是在晨露的清早來到停車場上覓食,頂著一頭黃色羽毛,在野花草叢間鶴立雞群。牠們不理會筒鳥焦燥的求偶聲音;也不在乎大卷尾仗勢威脅。草地上的蟲子似乎永遠也吃不完,偶爾飛到泥坑和退休享福的水牛作伴,中午時分又飛到山腳下一棵山黃麻樹上曬太陽休息。

畫黃頭鷺時,身上白色羽毛最難著色。白色的紙板上只能淡淡的施上一些陰影,稍不小心就過頭了,太黑了。我特別喜歡牠們白色倩影在鮮綠色的草地上,伸長脖子走動的姿態,背影配以青草和點點紫色的霍香薊,可惜怎麼畫都表達不出現場光影效果,以及當時鮮明的記憶。

夏候鳥黃頭鷺在一堆白鳥中算是比較有「特色」的鷺鳥,夏天一頭橘紅色的羽毛和背部好像披著簑衣一樣的飾羽,喜歡成群在較乾旱的短草地上活動。也喜歡和水牛為伍,站在牛背上悠遊於田野上裡。秋季的時候,從北到南聚積成眾準備遷徙。在墾丁龍鸞潭附近,常常可以看到大群黃頭鷺款款南行蔚成大觀。

去年夏天,我到宜蘭冬山鄉拍攝筒鳥。荒蕪的河谷階地上雜草叢生,一群黃頭鷺每天沿著草地漫遊,總是在晨露的清早來到停車場上覓食,頂著一頭黃色羽毛,在野花草叢間鶴立雞群。牠們不理會筒鳥焦燥的求偶聲音;也不在乎大卷尾仗勢威脅。草地上的蟲子似乎永遠也吃不完,偶爾飛到泥坑和退休享福的水牛作伴,中午時分又飛到山腳下一棵山黃麻樹上曬太陽休息。

畫黃頭鷺時,身上白色羽毛最難著色。白色的紙板上只能淡淡的施上一些陰影,稍不小心就過頭了,太黑了。我特別喜歡牠們白色倩影在鮮綠色的草地上,伸長脖子走動的姿態,背影配以青草和點點紫色的霍香薊,可惜怎麼畫都表達不出現場光影效果,以及當時鮮明的記憶。

2008/03/12

野鴝▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁

行跡總是躲躲藏藏的野鴝,多半在平原郊野出沒。野鴝是候鳥,大約10月中旬悄悄進駐台灣,在入冬前逐漸蕭瑟的農田邊緣,躲進了荒煙蔓草中,一直到來年的端午節前後,才又陸陸續續北返。若是這個季節聽到了輕柔婉轉的聲音,尋尋覓覓之後,野地裡或許可以看到一隻鑲著紅寶石的鮮活野鳥。

大部份鶇科鳥類都善於鳴叫,野鴝的聲音雖然談不上悅耳卻總是動聽又耐人尋味。尤其是初春以後,本地的留鳥們開始翔集,為即將來臨的繁殖季節籌備嘉年華會。四週泄泄其羽充滿意亂情迷的空氣,麻雀狂飛亂舞;野鴿子咕咕聲響徹樹林間。野鴝也會不甘寂寞,跳上乾草枝上鼓動簧舌呼喊著還埋沒在枯草堆裡的春意。這時候雄鳥喉舌下的紅寶石更加鮮艷動人了。

今年在中部一處圍著籬牆的荒廢農田角落裡,是拍攝野鴝的熱門地點。野鳥被攝鳥人定時餵養,常常忍不住食物的誘惑,從隱密草叢裡鑽出來曝光露臉。這時候快門聲此起彼落,就看誰家相機型號更新;連拍速度更快;儲存空間更大,回家以後用適當的軟體瀏覽修改,使顏色更飽合、羽毛更銳利。野鴝的紅色斑點,誇大修改得光鮮亮麗,然後網路張貼互比高下。野鴝雌鳥也出來索取食物,常被認為是外道野鳥,有時候還會被丟石頭驅趕。因為雌鳥喉部沒有那一小塊紅色斑點。

大部份鶇科鳥類都善於鳴叫,野鴝的聲音雖然談不上悅耳卻總是動聽又耐人尋味。尤其是初春以後,本地的留鳥們開始翔集,為即將來臨的繁殖季節籌備嘉年華會。四週泄泄其羽充滿意亂情迷的空氣,麻雀狂飛亂舞;野鴿子咕咕聲響徹樹林間。野鴝也會不甘寂寞,跳上乾草枝上鼓動簧舌呼喊著還埋沒在枯草堆裡的春意。這時候雄鳥喉舌下的紅寶石更加鮮艷動人了。

今年在中部一處圍著籬牆的荒廢農田角落裡,是拍攝野鴝的熱門地點。野鳥被攝鳥人定時餵養,常常忍不住食物的誘惑,從隱密草叢裡鑽出來曝光露臉。這時候快門聲此起彼落,就看誰家相機型號更新;連拍速度更快;儲存空間更大,回家以後用適當的軟體瀏覽修改,使顏色更飽合、羽毛更銳利。野鴝的紅色斑點,誇大修改得光鮮亮麗,然後網路張貼互比高下。野鴝雌鳥也出來索取食物,常被認為是外道野鳥,有時候還會被丟石頭驅趕。因為雌鳥喉部沒有那一小塊紅色斑點。

2008/01/09

鳳頭蒼鷹▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁

<白耳畫眉又記>

傍晚窗外一陣騷動,好像有鳥兒飛撞在落地窗的紗門上,發出撞擊的聲音。我走到頂樓外面察看,卻看到一隻鳳頭蒼鷹停在對面公寓頂樓的天線上虎視眈眈,立刻明白剛才發生了什麼事情。

社區依山,常有鳳頭蒼鷹在附近巡弋,當牠們出現的時候,可以說是「林中鳥驚風」,眾鳥奔相走告躲避,這一次牠獵捕的對象該不會就是我那白耳畫眉吧?我走到紗門外面檢視,鳳頭蒼鷹見有人出來干涉,飛走了。從頂樓雜物堆的角落裡發出撲翅膀的聲音,可憐的白耳畫眉被猛禽追擊,先慌不擇路的撞在紗門網上,再狼狽的躲在角落裡,又被出來察看的人嚇得落荒而逃。

習以為常的環境我們稱為好山好水,可是對於一隻不該存在的野鳥而言,環境就像毒蛇猛獸一樣,是會要命的。

2008/01/05

紅尾鶇▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁

紅尾鶇是不常見的候鳥。前年(2007年)十一月,單獨一隻出現在關渡,有很好的攝影環境。趁著攝鳥的熱潮褪去,輕鬆的獵取牠們的各種角度和姿態,鶇科野鳥在外型上的體態特徵,也可以利用這個難得的機會獲得一些印證。

紅尾鶇具有典型鶇鳥的外型,兩頭尖尖呈紡錘狀,站立時昂首挺胸儼然不可一世的樣子。翅膀收起來,在身體兩側微微下垂,好像有「落翅」的感覺。從正面看頭頂,像是理個「平頭」一樣。常喜歡在地上、水邊陰溼的地方覓食。

過境或停留渡冬的鶇鳥,數量非常龐大,但是往往難以估量計算。因為牠們總是害羞、安靜的躲在密林、草叢裡,不是熱門的種類,也就不常被人發現。

其實大部分鶇鳥都有一付好嗓門,都可以發出尖銳的聲音,有些種類還能榮登「鳴禽」的榜首。例如烏鶇:「望簧百瞬音韻多,舌端萬變乘春輝,黃鵬吞聲燕無語…」。不過在台灣的鶇科候鳥們多半沈默是金,戒慎恐懼的過著邊緣的生活。有一次在大屯南峰停車場附近聽到了救護車聲音、關車門的聲音、工廠馬達聲、一窩小狗的叫聲、大冠鷲聲音……,許多奇怪的聲音都出自密林草叢裡,一隻大型鶇科野鳥的口中。

訂閱:

文章 (Atom)